循環機能−血圧の測定

方 法

概要

- 学籍番号順に2人1組のペアを作る

- 橈骨動脈の脈拍から、安静時心拍数を3回測定する

- 血圧(上腕動脈圧)を、以下の3法のすべてについて測定する

- 触診法(3回)

- 聴診法(安静時、冷刺激後、運動負荷後の計3回)

- 電子血圧計法(安静時に、オシロメトリック方式またはリバロッチ方式のいずれかで1回)

※ 検者と被験者を交替しながら、全員が自分自身のデータを得る

測定手順

注意事項

- カフの加圧中、被験者が強い痛みを訴えたり、圧を加えた状態が続いて血行が滞った場合には、測定を一旦中断する

- 血圧は環境に応じて変化する。加えて、「聴診法」において、検者は微妙な音の変化に集中する必要がある。したがって、周囲が騒がしいと正確な測定ができない。実習中は、静粛を保つよう最大限の配慮をする

- 聴診器のイアピースを耳に入れた状態では、増幅された音によって耳を傷めかねない。絶対に、チェストピースに声や息をかけたり、叩いたりしない

心拍数の測定

橈骨動脈の位置を確認し、安静時の心拍数を測定する。心拍数は、電子血圧計に表示される値とは別に、以下の手順で測定する。

- 検者・被験者のペアとなり、被験者は座位をとって安静にする

- 検者は、被験者の手掌を上に向け、検者の示指(ひとさし指)以下の3指を被験者の橈骨動脈上に置く(検者の指は軽く曲げ、指の「先」を触れさせる(爪を立てるような形)が望ましい)。このとき、被験者の腕は特に屈曲させず、自然に軽く曲げる程度とする

- 15秒間の心拍数をかぞえ、その値を4倍して1分間の心拍数とする

- 一人につき適当な間隔を置いて3回の測定をおこなう

血圧の「触診法」による測定

最初に「触診法」によって最高血圧の見当を付け、その後「聴診法」によって最高ならびに最低血圧を確定する。測定の順番を前後させぬよう注意する。

- 検者は、カフ中に残留した空気を抜くために、ゴム球のダイアルを「開」としてカフ全体を圧迫する(水道の蛇口と同じで、反時計まわりで「開」となる)

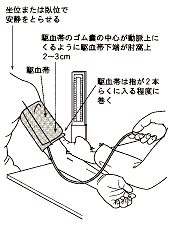

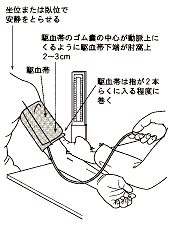

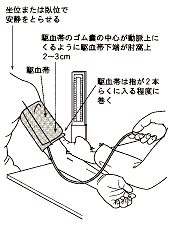

- 検者は、被験者の腕をまくって上腕まで露出させ、カフを被験者の心臓の高さに巻く(このとき、カフで肘関節を覆わない)。上腕とカフの間に指が1〜2本入る程度の締め具合とし、強く巻き過ぎないよう十分に注意する

- 検者は、被験者の橈骨動脈にて脈拍を確認する。ここで、ゴム球のダイアルを「閉」とする

- 検者は、被験者の脈拍を取りながらカフに空気を送り込み、脈拍が感じられなくなるまで圧を加える

- ゴム球のダイヤルを「わずかに緩める→再び閉じる」という操作を繰返し、空気を少しずつ抜く。再び脈を感じ取れた圧が「収縮期血圧(最高血圧)」である

- 「触診法」では「拡張期血圧(最低血圧)」は測定できない(最高血圧を記録したら測定は終了となる)

血圧の「聴診法」による測定

- 「触診法」と同様に、被験者の上腕に空気を抜いたカフを巻く

- 検者は、被験者の上腕動脈の脈拍を取って位置を確認し、聴診器を当てる。検者は、利き手にゴム球を、非利き手に聴診器を持つ。聴診器をカフの下に押し入れて固定してはいけない

この時点では、コロトコフ音は聞こえない(コロトコフ音が生じる機序を考える)

- 検者は、「触診法」による測定値よりも若干(20 mmHg ほど)高い圧をかける(もしもこのときにコロトコフ音が聞こえるなら、更に圧を 10 mmHg ずつ高める)

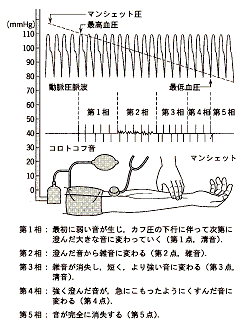

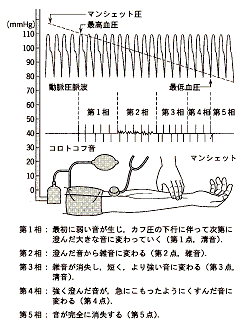

- 検者は、聴診器の音を聞きながらゴム球のダイヤルを「わずかに緩める→再び閉じる」という操作を繰返し、空気を少しずつ抜く。コロトコフ音が聞こえ始める圧が「収縮期血圧(最高血圧)」である。コロトコフ音は、脈拍に同期しており、最初は「清音」として聞こえる

- 「収縮期血圧(最高血圧)」が分かったら、聴診器の音を聞きながら更に空気を抜いていく。カフ圧の下降に伴い、コロトコフ音は次第に大きくなり、やがて小さくなる

- コロトコフ音が消失するか、著しく減弱したときの圧が「拡張期血圧(最低血圧)」である

血圧の「電子血圧計法」による測定

本実験では、机上にある測定器による測定をおこなう。なお、実際の測定に当たっては、血圧計に添付された「取扱い説明書」にしたがって操作する

安静時、冷刺激後、および運動負荷後の測定

冷刺激後および運動負荷後の測定は、いずれも聴診法により実施する。

- 安静時の測定は、冷刺激や運動負荷の効果が出やすいように、しっかりとリラックスし十分安静にして実施する

- 冷刺激の測定は、被験者がカフを巻いた状態で、反対の手の手首まで氷水に浸漬して実施する。氷水に浸漬し10秒経過した時点で速やかに測定を開始する。被験者は少なくとも1分間は氷水への浸漬を継続する

- 運動負荷は、120回/分(メトロノームを使用)のテンポにあわせ踏み台昇降を3分間実施し、終了後速やかに測定する