骨格筋の収縮

方 法

このページには、本実習項目の実施に当たって決定的に重要な留意点が記されているので、細部まで熟読する。

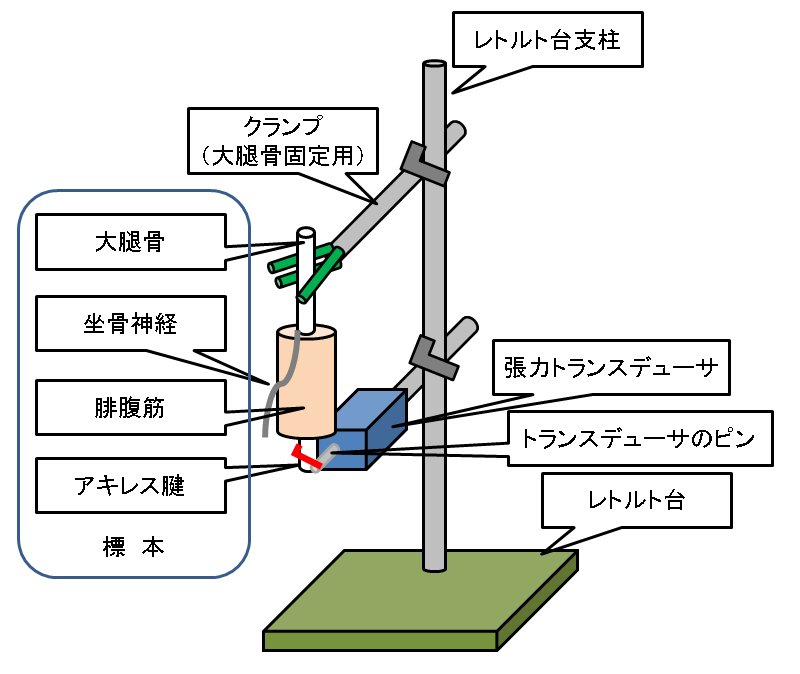

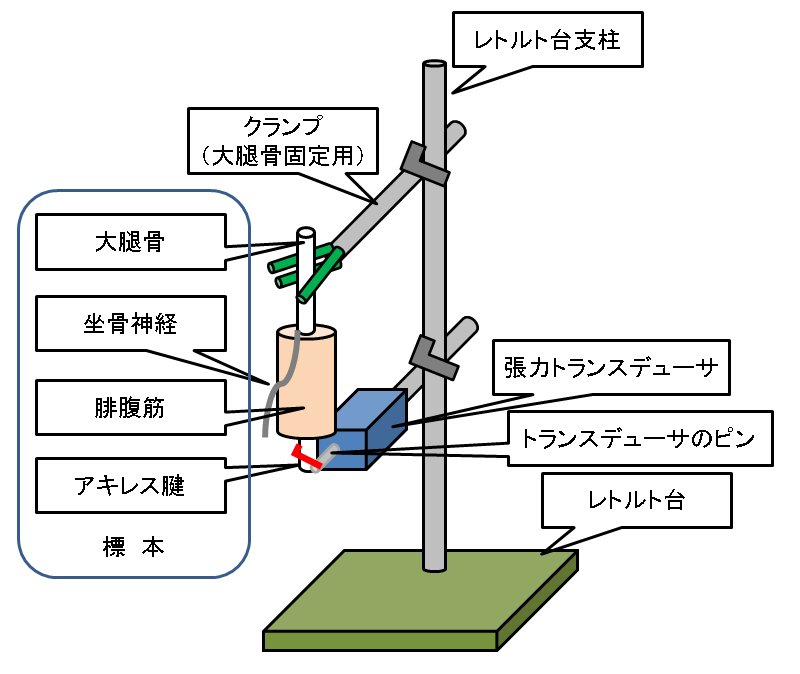

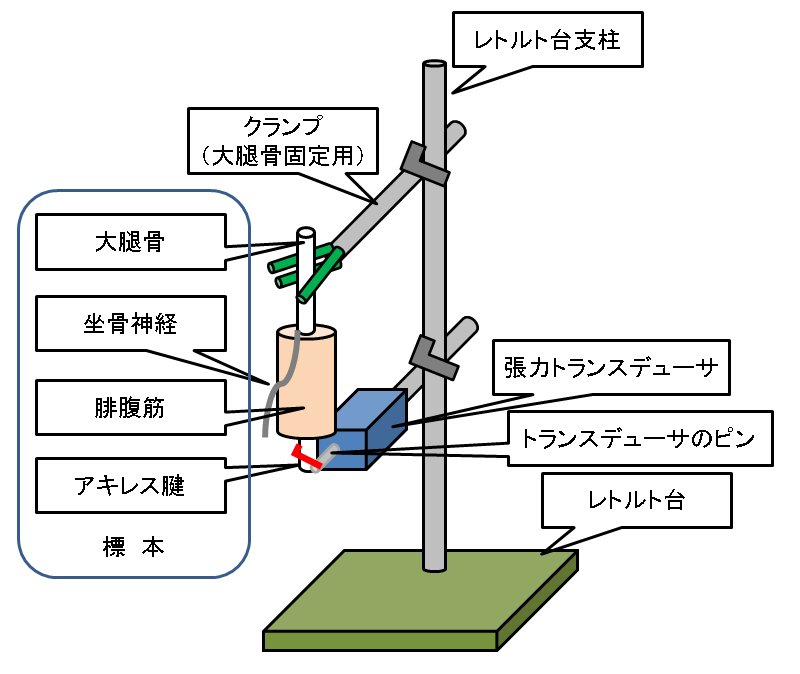

標本の設置

この実験では、筋収縮で生じた張力を(理想的には)すべて張力トランスデューサに伝えることが重要となる。以下の手順にしたがって、標本を「縦置き(大腿骨側が上、アキレス腱側が下)」に設置する。

標本の劣化を防ぐため、記録および刺激の準備が完了した後で標本を設置する。

- 冷却した標本の凧糸をトランスデューサのピン先端の穴に通し、アキレス腱とピンが密着するように縛る。筋収縮により緩む場合があるので、固く縛り、「二回結び」にするとともに、実験中も結び目を確認する(緩んでいたら縛り直す)。)

- クランプ(大腿骨固定用)をレトルト台支柱の上方に固定する。

- 標本を保持しながら、トランスデューサをレトルト台支柱の下方に固定する。

- 標本の大腿骨をクランプに挟む。

- 筋長が自然長(生体長)となるようにトランスデューサとクランプ(大腿骨固定用)の間隔を調節する。

- 坐骨神経は、現時点では軽く筋腹上に置き、上からリンガー液に浸した脱脂綿をかける。坐骨神経を指やクランプなどで圧迫しないよう注意する。

- 刺激電極を坐骨神経の近傍(無理なく刺激できる位置)に設置する。

標本設置に関する注意

標本設置の不適切による記録ミスが、例年頻繁に見られる。次の5点について再確認する。

- レトルト台と各鉄柱がしっかり固定されているか?

- 大腿骨はクランプによってしっかり固定されているか?

- 筋長は「自然長」であり、過度に弛んでいたり、引っ張られすぎていないか?また、筋がねじれていないか?

- アキレス腱とトランスデューサのピンは密着し、かつ凧糸によってしっかり固定されているか?

- 坐骨神経が腓腹筋やクランプに挟まれていないか?

較正

標本を設置したら、歪みアンプの較正(ゼロイング)をおこなう。トランスデューサおよび歪アンプには、標本の自重により一定の張力がかかっているので、このままでは筋の収縮による力と自重による力が合算されて記録される。そこで、自重による力がかかっている状態を「ゼロ」とし、正味の(NETの)張力を記録するための操作が「ゼロイング」である。

- 標本が正しく設置されていることを確認する。

- LabChart 画面の右側、「Channel 1」の右にある▼をクリックし、リストボックスから「Bridge Amp」選ぶ。

- ダイアログボックスの[Zero]ボタンを押し、しばらく待つ。

- ゼロイングが完了したら[OK]ボタンを押す。

- 試しに[START]ボタンを押して記録を始め、基線(ベースライン)が「0.0 V」であると確認する。

較正は、最初に一度おこなえばよいのではなく、

- 標本を替えたとき、

- クランプを締め直したとき、

- 凧糸を締め直したとき、

など、記録条件の変更毎にやり直す必要がある。もし再較正をおこなわなければ、正しい基準に基づいた張力を把握できなくなるので十分に注意する。