1) ウシガエル(成体)は、特定外来生物を取り扱う資格を有した専門業者より購入し、外来生物法および動物愛護法を遵守して飼育される。

2) 実習日には冷麻酔を施され、苦痛無く屠殺された後、頭部・前肢・腹部を除去されて学生に提供される。

1) 標本の上半身側部を保持し、垂直に持ち上げる(下肢を机面から完全に離す)。

2) 脊椎(頸椎)の切断面よりゾンデを挿入し、脊髄を破壊する(このとき、脊髄ショックが起きるので観察する)。

3) 脊髄ショックが(概ね)治まったならば標本を仰臥位(あお向け)にて静置する。

1) 結紮用木綿糸をリンガー液でよく湿らせる。

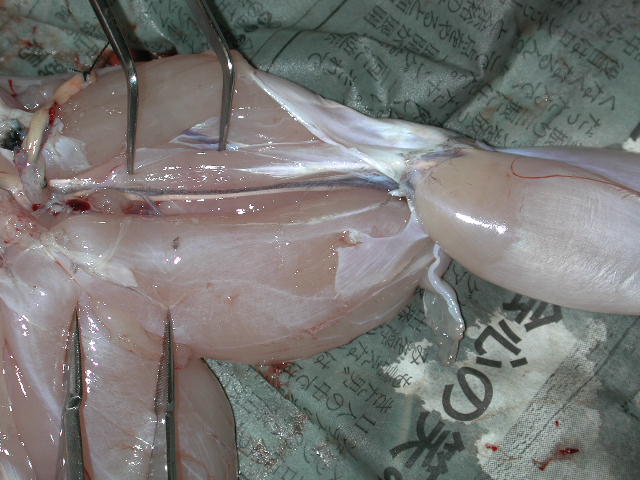

2) 歯科用ピンセットA(利手)で坐骨神経束(および近辺を伴走する神経束群)の、できるだけ中枢側の下側に刺入する(すくい上げるように)。

3) 歯科用ピンセットB(非利手)で木綿糸を持ち、Aの先端に渡す。Aを引き抜けば、坐骨神経束(等)の下側を木綿糸が通る。

4) 歯科用ピンセットを用いて木綿糸の結び目を作る。このとき、輪に糸端を二回くぐらせる。

5) はじめピンセットで、続いて指で、糸を強く結ぶ。このとき、糸は水平方向に引く(上方に引くと神経束に無理な力がかかる)。

6) 眼科剪刀を用いて結紮部の更に中枢側で神経束を切断する。また、糸を短く(2 mm程度)に切る。

1) 結紮糸を歯科用ピンセットで持ち、軽く持ち上げる。神経束群を体幹に固定している薄膜が見えるので、これを眼科剪刀で切る。

2) これを鼠径部まで続けると神経束群が剥離される。

3) 神経束群のうち、最も外側の神経束は大腿部側面に向かう分岐であると思われる。そうであれば、ここで切断する。

1) 標本を腹臥位で持ち上げ、背中の外皮をペーパータオル越しにしっかりと保持する(A)。

2) 背中(肋骨付近)の側部を別のペーパータオル越しにしっかりと保持する(B)。

3) Bの手を引き、腋を絞め、Aの手を押し出す。このとき、Aの手の親指を外皮と体幹の間に差し入れる。

4) 力強く押し出せば外皮が除去できる。このとき、坐骨神経束を傷つけないよう留意する。

1) 標本を腹臥位にて静置する。体幹を曲げると尾骨が持ち上がるので、持ち上がった部分のみを骨切鋏で水平に切除する。

2) 坐骨神経束の走行に注意しながら、尾骨があった部分の軟組織を少しずつ切除し、腹側側が視認できるまで穴を開ける。

3) 再度、坐骨神経束の走行を確認後、開けた穴を利用して坐骨を(体軸方向に)切断する。これには骨切鋏を使用し、また、かなり強い力が必要である。

4) もう一度、坐骨神経束の走行を確認し、体幹側面の腸骨を骨切鋏で切断する。周辺の軟組織を切断すれば、左右の後肢が外れる。

1) 大腿部の筋群をピンセットを用いて割り、坐骨神経束の走行を確認する。

2) 結紮糸を歯科用ピンセットで持ち、鼠径部より、坐骨神経束の周囲にある軟組織を切除していく。

3) 途中の分岐は、適宜切断する。

4) 大腿部を経て、腓腹筋の直前まで剥離する。

5) 電気ピンセットで神経束の最も中枢側を刺激し、腓腹筋の収縮を確認する。

1) 結紮用木綿糸をリンガー液で濡らし、神経束の末梢側を結紮する。

2) 結紮部の更に末梢側を切断し、坐骨神経標本を完成させる。

3) 標本は、実験までリンガー液に沈めておく。

1) 大腿部の筋を切除し、大腿骨を露出する(軟組織が残っていると、固定時に滑るので、丁寧に取り除く)。

2) アキレス腱を中位で切断し、腓腹筋を脛部から剥離させる(膝元まで)。

3) 脛腓骨を骨切鋏で切除したら教員を呼び、アキレス腱に凧糸を付けてもらう(危険防止のために教員がおこなう)。

4) 完成した標本は、リンガー液に沈め、更に5℃の恒温槽で数分間以上冷却する。