- 実習用パーソナルコンピュータ(PC)のデスクトップ上にある「実習Ⅱ_EMG」ショートカットアイコンをダブルクリックしてPowerLab専用ソフト「LabChart」を起動する。

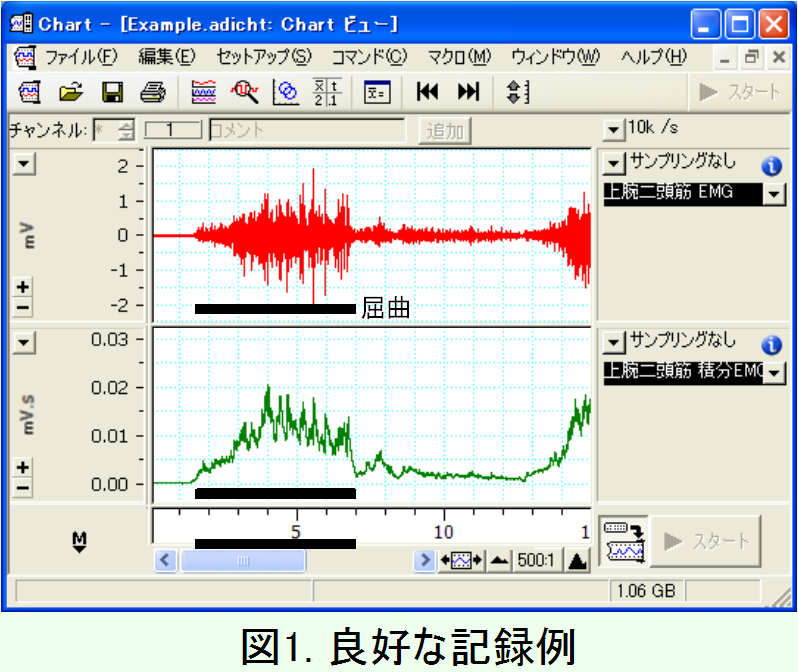

- このようにして起動した「LabChart」では、設定が本実習項目用に最適化されている。メイン・ウィンドウは2分割され、上段に「上腕二頭筋筋電図(原波形)」、下段に「積分上腕二頭筋筋電図」が表示される。

- 検者は、被験者の「上腕二頭筋」の走行を観察および触診にて確認し、「上腕二頭筋の長軸方向に 3 cm の間隔」で電極(+-の2極で1組)の貼付位置を決める。

- 検者は、電極貼付部位の皮膚表面をアルコール綿でよく拭う。

- 検者は、被験者に電極を貼付する。

- 『粘着電極』電極から剥離紙を除去し、電極を(電極中心間の距離)で貼付する。

- 『皿電極』綿棒を用いてEMGペーストを電極に盛り、貼付位置に配置し、粘着テープでしっかり固定する(1個の電極につき1枚の粘着テープを用いる)。

- 同様に、肘部に接地電極(1個)を貼付する。

検者がLabChart画面の右下にある「START」ボタンを押せば、記録が開始される(同ボタンの表示は「STOP」に変わる)。記録を止める際は、その「STOP」ボタンを押す。

被験者が腕を力強く屈伸した際、図1に示したような「良好な記録」が得られるまで(すなわち、以下に示した「1., 2.」が満たされるまで)、電極の貼付状態を工夫する※。

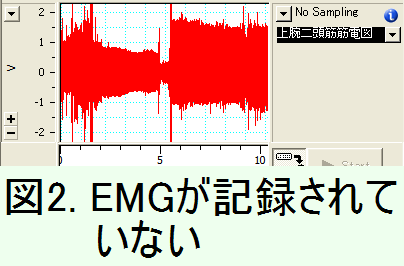

- EMGそのものが記録されているか?(不良な記録例、図2)

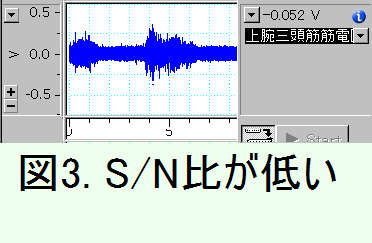

- EMGのS/N比(基線の太さに対する記録の大きさの比)は適切か?(不良な記録例、図3)

S/N比は、いずれのEMGについても「最低でも5.0以上(すなわち、記録信号の電位が基線の太さの5倍以上)」を確保したい。

- 筋の走行に沿っているか?筋の走行は、被験者の対象筋に力を入れさせ、視察および触診して確認する。

- 電極の貼付は十分か?粘着包帯を広く用いて、体動に伴ってずれたり剥がれたりしないよう固定する。

- 電極間距離は適切か?(上述参照)

- なお、電極の貼付位置を1 cm程度並行移動させれば記録状態が改善されることがある(筋腹の神経支配帯との位置関係を変える)。

良好な記録が得られたら、粘着電極の上から粘着テープを貼付して電極位置がずれないよう固定する。

なお、ここまで(「記録の確認」)は「腕の屈伸運動(すなわち等張力性運動)」に伴うEMGを記録したが、以下の「実験開始」以降では「腕を動かさず、負荷(ダンベルの重量)を変化させる(すなわち等尺性運動)」の記録となる点に注意する。

- 被験者は、肘を机の上に固定し、手掌を上に向け、前腕を前方に水平に突き出す(前腕は机面に触れさせず、机面との角度が10°ほどになるよう浮かせる)。この姿勢により、ダンベルの保持が「等尺性運動」となる。

- 検者はChart画面の右下にある「START」ボタンを押して記録を開始する。

- 記録開始から数秒後、検者は被験者の手掌に最も軽量のダンベルを載せる(被験者はダンベルを落とさない程度に指を曲げる)。

- 検者は5秒を計時し、被験者の手からダンベルを取る。なお、この5秒の間、被験者は腕をはじめとして体を動かしてはいけない(等尺性運動)。

- 検者は、ダンベルを取って数秒の間隔をあけた後、Chartの記録を停止する(重要:すなわち、記録の1区画には「刺激前」~「刺激中」~「刺激後」の記録が含まれる…なぜ「刺激中のみの記録」としないのか、理由を考えなさい)。

- ノート(課題の「実験ノート」ではなく、記録用紙を準備しておく)に「記録条件」と「時刻」を記入する。これは、後で記録を確認する際、データの特定に用いるためである。

- 検者は、ダンベルをより重いものと交換して、再度筋電位を記録する。あるダンベルと次のダンベル間(すなわち、試行間)は、少なくとも10秒間は開ける。

- 一人の被験者が一連の実験を終えたら、LabChartデータを「上書き保存」する。

- (解析対象)

- ・刺激中(5秒間)における原波形の最大振幅

- ・刺激中(5秒間)における原波形の平均振幅

- ・積分筋電位(時定数:0.3 s)の5秒間累積値

- ・刺激中(5秒間)における原波形の平均振幅

-

- 「刺激中(被験者がダンベルを保持)」の記録を表示させる。

- LabChart画面の下端にある「時間軸」にマウスカーソルを合わせる(画面右上の小ウィンドウに時刻が表示される)。

- 刺激開始時~終了時の5秒分をドラッグ&ドロップして選択する。

- LabChartメニューの [Commands]-[Add to Data Pad]を選択する。

- LabChartメニューの [Window]-[Data Pad] でデータパッドを開き、E列(積分筋電位累積値(単位:mV.s;ミリボルト ドット 秒))、G列(原波形の最大振幅)、およびH列(原波形の平均振幅)の最下行に示された数値をそれぞれ読み取る。

- LabChartメニューの [Window]-[Chart View] でもとの記録画面に戻る。